学会発表に長蛇の列。「真似できない」との嬉しい評価も

2024年7月。山崎研究員は、チームメンバーとともに第51回日本毒性学会学術年会に臨んでいました。2021年から3年間にわたる研究成果を発表する場です。そこで目にした光景は、想像を超えるものでした。

「1時間のポスター発表だったのですが、時間が足りないほど長蛇の列ができました。多くは社外の化粧品会社や製薬会社の方々で、一人ひとりと非常に濃いディスカッションを交わすことができました。『新しい観点で皮膚モデルを作製している』『炎症を評価できるのが興味深い』といったコメントをいただき、次なる可能性を感じる高い評価を得られました」

なかでも忘れられないのは、皮膚研究の最前線で活躍する専門家からの言葉でした。

「『すごい。うちでは真似できないほど高いハードルを乗り越えた研究成果だ』と言っていただけたことが、本当にうれしかったです。皮膚の知見がないなか、試行錯誤を重ねて進めてきたので、自分のやってきたことが認められた。技術的に通用するんだと実感した瞬間でした」

その評価は国内にとどまらず、欧州や韓国など海外の皮膚学会でも高い関心を集めました。

「どの発表でも『なぜキリンが皮膚研究を?』とよく聞かれました。この研究は、初めて自分がアイデアから形にした思い入れのあるテーマです。高いハードルに挑んで、本当によかったと心から思います」

「基盤技術を一からつくりたい」夢を語ることから始まった

入社以来、山崎研究員が胸に抱いていたのは、「多様な成果へ展開できる基盤技術を、一からつくりたい」との思いでした。さまざまな可能性を探る中で芽生えたのが、「ヒトに近い臓器モデルを自分の手で開発したい」という挑戦心です。

「当時の研究業界では、非臨床試験や試験管内での細胞培養が主流でしたが、実際のヒトの状態とは大きな乖離がありました。そこで、ヒトの皮膚や体の反応をよりリアルに再現できる技術を開発できないかと考えたのです」

ターゲットにしたのは、特に課題の多かった「皮膚」です。

「ヒト由来の細胞を使い、立体的な3D構造を持つモデルを開発することで、よりヒトに近い環境を再現しようと考えました。さらに、従来のモデルでは困難だった免疫機能を新たに付与し、感染や加齢による炎症などを評価できる、画期的な実験モデルを目指したのです」

最初の壁は「テーマを通すこと」でした。社内の提案会では一度不採択。食品研究を基盤とするキリングループにおいて、皮膚という新領域への挑戦は異例でした。実現性などに関する多くの指摘を受けながらも、山崎研究員はあきらめませんでした。

「資料を集め、ディスカッションを重ね、学会で情報を得ながら構想を練り直しました。最初は夢物語を語っている人のように思われていたかもしれません。それでも、肌の悩みを根本から解決できるソリューションを通じて人の健康に貢献したい、さらには、皮膚以外の臓器や反応モデルにも展開できる、大きな成果につながる研究テーマにしていきたいとの想いを、何度も強く伝えました」

そして2021年春、二度目の提案会でついに採択。念願のテーマ化が正式に決定しました。

「本当にうれしかったです。『自分のテーマなんだ』と実感しながら、計画書を書き進めました」

図1 従来モデルの課題

最初のハードルとなった「3D培養ヒト皮膚モデル」の作製

こうして、3年間にわたる試行錯誤が始まりました。その過程では、大きく3つのハードルが立ちはだかりました。

「最初のハードルは、皮膚モデルそのものをつくることでした。既存の市販モデルもありましたが、免疫細胞を組み込むことはできず、私たちの目的には適しませんでした。そこで、作製の途中段階で免疫細胞を組み込むという方法に挑戦しました。そのためには、まず自分たちの手で皮膚モデルを一から作れるようにする必要がありました」

当時資本提携していたファンケルの研究者にも相談し、皮膚細胞の扱い方など基礎的な知見を得ました。そして、培養基材の選定から論文の読み込みまで手探りで進めたものの、実際に作ってみると失敗の連続でした。培養には数週間から1カ月を要し、1年にできる実験は10回程度。結果を予測しながら次の実験を並行して進めるなど、緻密なスケジュール管理が欠かせませんでした。

「皮膚の培養も3D構造化も、チーム全員が初挑戦。論文を参照しながら、Aパターン・Bパターンと複数の条件を試し、試行錯誤を重ねました。過去の研究手法をそのまま踏襲しても再現性が低く、工程が複雑で長期間を要することも課題でした。ところが、素人ならではの着眼点が功を奏しました。素人目線で、このプロセスは簡略化できるんじゃないかと試したらうまくいったんです。培養期間の短縮や作業工程の効率化を実現することができました」

あえて自分たちで皮膚モデルを作る道を選んだ山崎研究員たちは、こうして1年かけ、シンプルかつ再現性の高い3D皮膚モデルの作製技術を確立しました。

2つ目のハードルは、

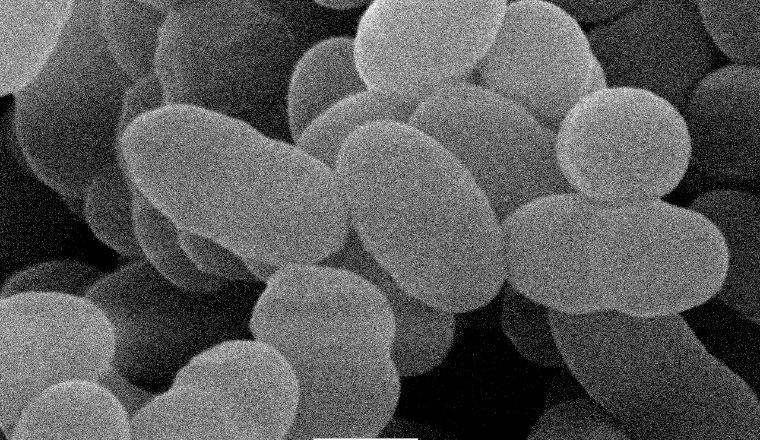

ヒトiPS細胞からの大量かつ均質なマクロファージ分化誘導

並行して取り組んだのが、モデルに組み込む免疫細胞「マクロファージ」を大量かつ均質につくることでした。これが、2つ目のハードルでした。

「マクロファージは炎症反応を担う重要な細胞ですが、市販されているものは実験しやすいよう遺伝子改変が施されており、生体内とは異なる挙動を示すことがあります。一方で、ヒトの体から採取する方法は個体差が大きく、再現性が得られにくいのです。そこで、性質を変えずにほぼ無限に増殖するヒト由来のiPS細胞に着目し、iPS細胞からマクロファージを大量かつ均質に分化誘導させる方法を確立しました」

iPS細胞はあらゆる細胞に分化できるため、培養条件を少し変えるだけでまったく別の細胞に分化してしまう難しさがあります。

「生き物はどのようにマクロファージを作っているのか、原理原則に立ち返って学び、仮説と検証を何度も繰り返しました。数十パターンに及ぶ試行の末、大量かつ均質にマクロファージを得るプロセスをチームで確立できたときは、大きな手応えがありました」

さらに、実験効率を高めるため、途中段階の細胞を凍結保存し、必要なときに解凍して短期間で培養できる手法もチームで確立。これにより、従来1カ月以上かかっていた工程を約2週間に短縮することができました。実用化を見据えた発想も、山崎研究員たちチームの強みです。

皮膚モデルの作製とマクロファージ分化誘導の両輪を支えたのは、多様なバックグラウンドを持つチームでした。

「社内に蓄積されたiPS細胞培養の知見に加え、培養の経験者や細胞解析の専門家が知識を持ち寄り、議論を重ねて進めました。その結果、他社からも“真似できない”と評価されるほどの高難度技術を形にすることができたと自負しています」

図2 本研究におけるiPS細胞からマクロファージを分化誘導する工程

マクロファージとは…体内に侵入したウイルスなどの異物を死滅させる免疫細胞の1種

ブレークスルーが生んだ世界初*。

マクロファージを3D培養ヒト皮膚モデルに組み込んだ

いよいよ最終段階です。3つ目のハードルは、免疫細胞のマクロファージを皮膚モデルに組み込むことでした。

「マクロファージを入れると皮膚の立体構造を支える成分が分解され、壊れてしまうという現象が知られており、業界的にも極めて難しいとされています。これまでにも多くの研究者が、皮膚細胞側の観点からモデル作製方法の改良に取り組んできましたが、実現には至っていませんでした」

ここで、山崎研究員にひらめきが訪れました。

「私たちは皮膚の知見が少ない一方で、免疫研究の経験がありました。壊れる原因が免疫細胞側にあることを念頭において、アプローチを変えたのです」

この発想の転換が、まさにブレークスルーポイントでした。皮膚細胞だけではなく免疫細胞も含めた皮膚モデル全体に焦点を当てたアプローチにより、安定した皮膚モデルを構築したのです。結果として、これまで誰も成し得なかった、iPS細胞由来のマクロファージを組み込んだ3D培養ヒト皮膚モデルの開発に成功しました。

「皮膚モデルを作るのも、マクロファージを作るのも大変でしたが、その組み合わせはさらに難しかったです」と山崎研究員は振り返ります。なぜ、突破口を見出せたのでしょうか。

「一つの専門分野に閉じずに研究してきたことが役立っているかもしれません。大学ではショウジョウバエ、入社後は代謝、免疫、そして皮膚と、幅広いテーマに関わってきました。専門を超えて学んできたからこそ、皮膚と免疫を結びつける発想ができたのだと思います」

異分野の知見を融合し、常識にとらわれない発想で挑戦する姿勢。それが、今回の成功を導いた最大の要因だといえます。

- *Medline, Embase, BIOSIS, 医中誌WEBに掲載された原著論文に基づく(2024年8月30日(金)調査実施 ナレッジワイヤ調べ)

図3 ヒトiPS細胞由来マクロファージを組み込んだ3D培養ヒト皮膚モデルの断面染色像

炎症応答を確認。肌の老化やアレルギーなど、皮膚症状の再現へ

作製した皮膚モデルが、実際に炎症状態を再現できるかどうかも検証しました。2種類の刺激剤を添加し、炎症応答の指標である炎症性サイトカイン類の放出量を測定したところ、下の図の通り、放出量が大きく増加することを確認できました。

「私たちの作製した皮膚モデルには、これまでは再現できなかった、老化やアレルギーなどの“人の皮膚の困りごと”の皮膚状態を再現できる可能性があります」

社内でも、グループ会社から「ぜひディスカッションを」との要望が相次ぐなど、新たな議論の機会が生まれています。

「『どのように活用できるか』『具体的にどんな評価が可能か』など、前向きな議論へと発展しています」

山崎研究員が夢に描いた“人の健康への貢献”が、夢でなくなる日も近いかもしれません」

図4 マクロファージを組み込むことで初めて、刺激剤に対してモデルが炎症性サイトカイン類(IL-6、TNFα)を放出することを確認

IL-6、TNFα…炎症誘発性サイトカインと呼ばれる物質の一種。免疫応答や炎症反応の調節において重要な役割をもつ。

橋のない谷に、橋を架ける。今の、未来の研究者が渡っていけるように

山崎研究員が挑んだ「基盤技術を一からつくる」という取り組みは、まさに誰も橋を架けたことのない深い谷に道を拓く挑戦でした。研究の過程では数えきれない試行錯誤がありましたが、高いハードルだからこそやりがいがあったといいます。

「不安もありましたが、実際は結構、楽しかったんです。苦労を重ねながら目指すところに近づいていく。そのプロセスを積み重ねることで、他の人には簡単に真似できない技術になる実感が得られました」

「今回の研究で経験した苦労や失敗、そして成功を、社内外の人たちに伝えていきたい」と語る山崎研究員。「これからも人の役に立つ基盤技術を形にし、今の、そして未来の研究者たちが渡っていける橋を架け、その先へ進めるような環境をつくっていきたい」と決意を新たにしています。

- 組織名、役職等は掲載当時のものです(2025年12月)